【定義】

特定の食物を摂取した後にアレルギー反応を介して皮膚・呼吸器・消化器あるいは全身性に生じる症状のことをいう。そのほとんどは食物に含まれるタンパク質が原因で起こる。食物に含まれる物質そのものによる反応や症状は食物アレルギーには含めない。

【頻度】

平成21年度の日本保育園保健協議会での全国調査(953施設、105,853人を対象)によると、食物アレルギーの有病率は約4.9%であった。年齢別では0歳が7.7%、1歳が9.2%、2歳が6.5%、3歳が4.7%、4歳が3.5%、5歳が2.5%という結果であった。

【原因】

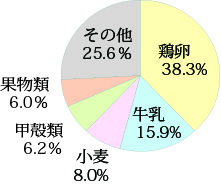

原因物質は多岐にわたるが、保育所で除去されている食物は鶏卵が最も多く、次いで乳製品である。その他の原因食物としては小麦、ピーナッツ、大豆製品、そば、ゴマ、甲殻類(エビ、カニ)などである。

保育所における食物アレルギーの原因食 保育所におけるアレルギー対応ガイドライン (厚生労働省)より引用 |

全年齢における原因食物 食物アレルギー診療ガイドライン2012 (日本小児アレルギー学会、食物アレルギー委員会)より引用 |

【症状】

食物アレルギーの症状は多岐にわたる。皮膚・粘膜・消化器・呼吸器、さらに全身性に認められることがあるが、最も多い症状は皮膚・粘膜症状である。複数の臓器に症状が出現する状態をアナフィラキシーと呼び、呼吸器症状の出現はさらにアナフィラキシーショックへ進展するリスクが高まり注意が必要である。保育所での調査によるとほとんどの保育所で誤食事故が起きており、医療機関の受診が必要になっているケースも多い。

【治療】

「原因となる食物を摂取しないこと」が治療の基本である。そして、万一症状が出現した場合には、速やかに適切な対処を行うことが重要である。蕁麻疹などの軽い症状に対しては抗ヒスタミン薬の内服や経過観察により回復することもあるが、ゼーゼー・呼吸困難・嘔吐・ショックなどの中等症から重症の症状には、アナフィラキシーに準じた対処が必要である。